N°133 – Avenir de la chimie : agir ou disparaître ?

De Augustin JOURDAIN et Héloïse MIFFAND,

Ingénieurs des mines

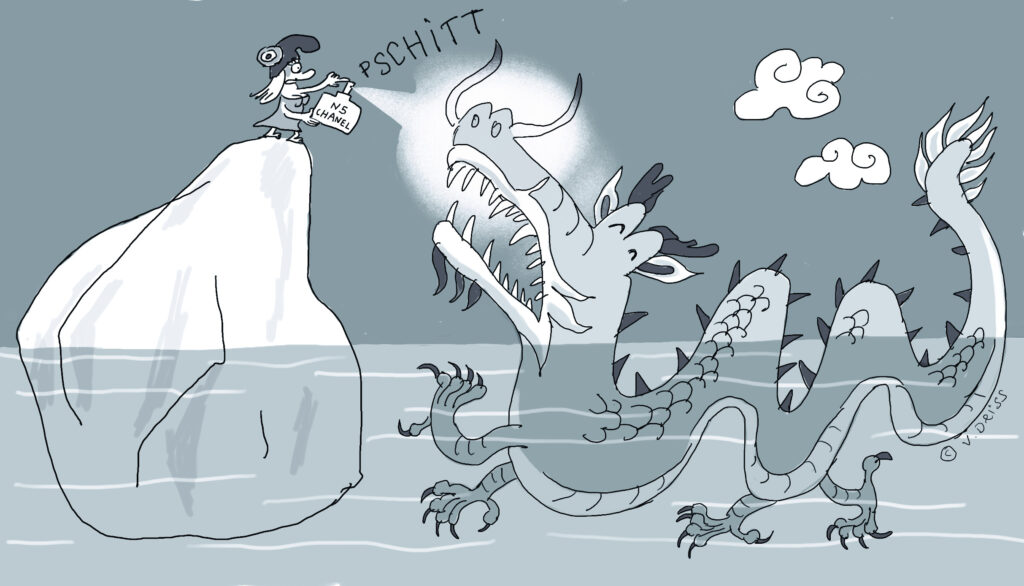

L’industrie chimique européenne traverse une période de turbulences sans précédent, marquée par de nombreux signaux d’alerte, dont des plans sociaux massifs. Après avoir rencontré de nombreux acteurs pour notre mémoire de fin de scolarité du Corps des mines, nous exposons ici la nature inédite de cette crise. Cinq risques majeurs, peu couverts par les médias, constituent la face immergée d’un inquiétant iceberg industriel à la dérive : l’effet domino, l’abus de position dominante, le risque géopolitique, le risque stratégique et celui de l’irréversibilité des fermetures. Que peut faire l’État face à ces dangers majeurs ?

La chimie : des origines à la mondialisation

L’industrie chimique française émerge au XVIIIe siècle avec les premiers procédés industriels, comme le procédé Leblanc. Elle s’industrialise au XIXe siècle autour de l’acide sulfurique, de l’ammoniac et des premiers colorants de synthèse. Au XXe siècle, elle se structure autour de la pétrochimie, des polymères, et des grands groupes publics (Rhône-Poulenc, Péchiney), avant leur privatisation dans les années 1980-90.

Trois matières premières, trois révolutions : La chimie organique a successivement évolué du bois au charbon, puis au pétrole au XXe siècle, permettant des gains massifs de productivité grâce à des matières concentrées, transportables et transformables à grande échelle.

Des chaînes de valeurs complexes. L’industrie chimique est composée de chaînes de valeur longues, complexes et ramifiées. Les entreprises produisent des centaines de produits sur de nombreux sites de taille moyenne (autour de 500 personnes). L’échelle spatiale est souvent européenne, voire globale. Pour chaque molécule, un ou deux producteurs seulement sont présents en Europe. Face à cette complexité, les industriels mutualisent depuis le XXe siècle leurs installations sur des plateformes interconnectées, permettant recyclage des flux, économies d’échelle et réduction des coûts. En France, des sites comme Chalampé, Lacq, Roussillon ou Feyzin, et, en Allemagne, la méga-plateforme de Ludwigshafen, structurent la géographie chimique actuelle.

La base de toutes les industries. La chimie amont, ou chimie de commodités, est caractérisée par des volumes élevés à faible valeur. Elle fabrique les briques élémentaires standards, à partir d’hydrocarbures et de minerais, qui pourront ensuite servir à fabriquer des produits plus complexes. La chimie de spécialités construit à partir de ces briques élémentaires des molécules adaptées aux multiples besoins : polymères, savons, peintures… La chimie fine ou chimie de formulation comprend la pharmaceutique, la cosmétique et la parfumerie. La valeur élevée des produits est liée à des processus de développement particulièrement longs ou à une valeur ajoutée du marketing importante. La bonne santé de ce secteur, à l’exception de la pharmaceutique, a conduit à l’exclusion de leur étude dans ce travail.

Une dynamique préoccupante

Avec 20 milliards d’euros d’excédent commercial, la chimie constitue la deuxième filière exportatrice française, derrière l’aéronautique (31 milliards). Les parfums et cosmétiques en représentent 84 %, contre 10 % pour les spécialités chimiques et 5 % pour la chimie de base. Sa position se dégrade toutefois fortement, comme celle de l’Union européenne face à la montée de la Chine. En 2024, la croissance mondiale de la chimie est estimée à + 4,8 % en volume, portée par la Chine (+ 9,1 %), tandis que l’Union européenne et les États-Unis stagnent (2 % et 0 %) et que la France recule (- 0,3 %).

Quelles bases de compétitivité pour la filière ?

La chimie de commodités repose sur des matières premières et de l’énergie souvent importées, sensibles aux prix mondiaux et à la régulation. La performance industrielle dépend d’investissements constants, mais en France, 75 % des Capex sont consacrés à la mise en conformité (sécurité, normes environnementales), limitant la modernisation. Or, les effets d’échelle et l’innovation (incrémentale ou de rupture) sont déterminants pour maintenir un avantage concurrentiel, comme le montre le site de Chalampé en Alsace. Invista, en quasi-monopole mondial sur un des intermédiaires de fabrication du nylon, y développe de nouvelles générations de procédés par amélioration continue, permettant un maintien du leadership mondial.

Les spécialités se développent au plus près des clients (co-innovation, cycles courts) dans un écosystème local riche (R&D, clients, centres techniques). Leur compétitivité repose sur la réactivité industrielle, la flexibilité des outils et une R&D ciblée sur des niches à forte valeur ajoutée.

Désavantages et atouts de l’Europe

L’Europe subit un triple handicap : énergie chère (gaz, électricité), cadre réglementaire strict et absence de soutien étatique massif comme en Chine ou aux États-Unis. Les industriels européens supportent des surcoûts importants et une pression réglementaire croissante (ex. : l’interdiction progressive à partir de 2026 de certains produits contenant des PFAS, à la suite du scandale, quatre années plus tôt, des rejets d’Arkema et Daikin en Auvergne-Rhône-Alpes). L’Europe conserve cependant des forces notables : ingénierie de haut niveau, plateformes intégrées, électricité nucléaire bon marché, crédit d’impôt recherche et stabilité juridique. Ces atouts favorisent les projets de long terme malgré une concurrence internationale de plus en plus agressive.

Stratégies françaises mises en œuvre pour se différencier

Les chimistes français développent diverses stratégies combinant valorisation des atouts et limitation des faiblesses. La compétition sur les critères les plus pénalisants (prix de l’énergie, coût du capital, réglementation accommodante) est impossible ; la différenciation est la voie. Face à la guerre des prix, les chimistes se recentrent donc sur les spécialités, plus stables, à marges plus élevées et moins énergivores. Weylchem-Lamotte, par exemple, a dû fermer un atelier de commodités concurrencé par la Chine, et s’est concentré sur ses spécialités. Certains groupes scindent commodités et spécialités en deux entités distinctes pour faciliter le financement et donc protéger la R&D, comme chez DuPont-Dow ou Solvay-Syensqo. Scindées en 2023, les activités de commodités furent maintenues chez Solvay pendant que Syensqo hérita du portefeuille des spécialités (matériaux avancés, composites…), lui permettant, notamment, une meilleure valorisation boursière.

Un autre levier est la spécialisation sur un procédé. Speichim s’impose comme expert de la distillation, récupérant et purifiant des solvants industriels, évitant à ses clients des investissements lourds. La conquête de marchés porteurs comme le recyclage est un autre axe. Pour les activités où le recyclage est rentable (batteries, solvants), les acteurs cherchent à se développer, ou bien ils sont aidés par un contexte réglementaire favorable (ex. certains plastiques). Eramet a misé sur une usine pilote de recyclage de batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), mais la construction à Dunkerque en est suspendue ; le retard technologique face à la Chine en est l’une des explications.

La chimie est aujourd’hui attaquée non pas par un marché libre, mais par des stratégies de dumping industriel organisées. Laisser faire, c’est accepter un recul durable. C’est perdre une compétence clé. Et c’est prendre le risque d’une dépendance stratégique majeure.

Sur le plan géographique, les productions très énergivores sont délocalisées en Arabie Saoudite, aux États-Unis, voire en Chine. ExxonMobil ferme Port-Jérôme, BASF investit 10 milliards à Zhanjiang. L’Europe est devenue un maillon trop cher. Pour limiter les risques géopolitiques, les grands groupes adoptent une régionalisation : un site par zone clé. Invista duplique ses sites en Amérique, Europe et Chine.

La France résiste toutefois en captant la R&D via le crédit impôt recherche, attirant BASF en Alsace plutôt qu’en Allemagne par exemple.

Ces stratégies sont-elles durables ?

Ces stratégies restent cependant fragiles. Les niches peuvent devenir des champs de bataille si la Chine les cible dans les années à venir, maturité technologique atteinte. Et sans industrie locale, on peut imaginer que la R&D finira par partir. Le cas de Kem One, leader français du PVC, rappelle que sans investissements, pas de résilience. Après avoir été durement frappée par la crise de 2008, l’entreprise a frôlé la disparition. Pourtant, grâce à une combinaison d’investissements conséquents, à une réduction de sa dépendance aux prix de l’énergie, à une stratégie de sourcing agressive et à une reprise progressive du marché, Kem One a réussi un redressement spectaculaire.

Un risque existentiel, sans précédent

Le secteur, surtout amont, est plombé par les prix de l’énergie

Depuis 2022, l’explosion des prix de l’énergie, liée à la reprise post-Covid, à la guerre en Ukraine et à la fin du gaz russe bon marché, a détruit un modèle économique fondé sur un accès compétitif aux énergies fossiles. Le prix du gaz naturel a été multiplié par cinq, l’électricité dont le prix est indexé à celui du gaz en Europe, a parfois dépassé 400 €/MWh contre 50 €/MWh avant la crise. Très dépendante du gaz et du pétrole, la chimie amont subit de plein fouet cette flambée. Certains procédés, comme l’électrolyse du chlore, deviennent quasi intenables. La fin en 2026 de l’ARENH, qui garantissait de l’électricité bon marché, aggravera la situation. Les États-Unis profitent d’un gaz trois fois moins cher, la Chine de prix administrés bas.

Le capitalisme sauvage chinois à son paroxysme

Depuis quinze ans, la Chine surinvestit massivement, soutenue par l’État et les banques régionales, construisant des complexes géants. La compétition entre provinces crée des champions locaux, en surnombre, avec accès au crédit facilité même sans rentabilité. La logique est de produire, croître, occuper les marchés, quitte à vendre à perte. Cela a créé des surcapacités massives, notamment, en chimie de base que la demande intérieure moindre accélère vers l’export à bas prix, en particulier vers l’Europe. Le coût marginal très bas rend ces pratiques impossibles à soutenir pour l’Europe. Ce dumping industriel organisé déséquilibre le marché mondial.

Le contexte européen n’est plus très porteur

Dans ce contexte déjà tendu, les signaux venus d’Europe sont défavorables. La croissance s’essouffle, les marges fondent, et l’investissement industriel ralentit. Les soutiens publics sont rognés. De plus, la fin des quotas carbones gratuits à compter de 2026 agit comme une véritable taxe implicite supplémentaire. Mécanisme à succès jusqu’alors pour décarboner les entreprises, celles-ci auront désormais à payer chaque année les émissions carbones de leurs sites. En France, la surtransposition réglementaire renforce encore les écarts avec nos voisins. Le tout dans un contexte d’incertitude budgétaire, où les entreprises peinent à croire à une quelconque stabilité des règles du jeu.

Un risque existentiel

À la différence des crises précédentes, celle des chocs pétroliers des années 1970 ou de la crise de 2008, la crise actuelle n’est pas un simple creux de cycle lié à une contraction mondiale de la demande. C’est un décrochage structurel, qui touche spécifiquement l’Europe, et il n’y a aucune garantie que la situation s’inverse. Le risque est donc existentiel. La chimie européenne pourrait être rayée du jeu comme la sidérurgie dans les années 1980. Même trajectoire : envolée des coûts, montée en puissance d’un concurrent asiatique, fermeture progressive des usines. Aujourd’hui, la Chine produit plus de la moitié de l’acier mondial. L’Europe ne pèse plus rien.

Faut-il mettre à contribution l’État ?

Face à ce scénario, l’idée d’un soutien public fait débat. Les arguments classiques s’y opposent : argent public de plus en plus difficile à mobiliser, arbitrages possibles multiples (armée, climat), promesse électorale peu rentable. Les libéraux rappellent les lois du marché : à chacun son avantage comparatif. Si l’énergie est chère en Europe, laissons partir la chimie ailleurs, concentrons-nous sur le luxe, le tourisme, la cosmétique, la chimie de formulation, qui se portent bien. Les cycles industriels sont faits de rationalisations : les plus faibles tombent, les plus forts survivent.

Mais la chimie n’est pas une industrie comme les autres. Elle est la mère de toutes les chaînes de valeur industrielles. Elle conditionne l’autonomie stratégique sur l’énergie, les matériaux, la santé, l’environnement, et est aujourd’hui attaquée non pas par un marché libre, mais par des stratégies de dumping industriel organisées. Laisser faire, c’est accepter un recul durable. C’est perdre une compétence clé. Et c’est prendre le risque d’une dépendance stratégique majeure.

Cinq risques majeurs qu’on ne peut pas supporter

Les pertes d’emplois qualifiés sont évidemment une réalité qu’il ne faut pas minimiser. Néanmoins, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, par rapport à cinq autres risques qui font redouter des conséquences encore plus larges et importantes.

Le risque d’effets dominos

Les plateformes chimiques fonctionnent en réseaux d’interdépendances : flux de matières premières, utilités partagées, synergies d’intégration. Moins les produits sont transportables ou plus les procédés sont spécifiques, plus les liens sont rigides. La défaillance d’un site peut ainsi fragiliser l’ensemble. À Pont-de-Claix, l’arrêt de Vencorex priverait Arkema Jarrie de sel purifié, compromettant sa production d’isocyanates, un intermédiaire pour de nombreuses applications dont militaires. Si ce type de rupture touche des maillons déjà fragilisés, les effets se propagent. Comme dans un écosystème biologique, la perte de quelques nœuds critiques peut provoquer un effondrement global.

Le risque d’abus de position dominante

Dans la chimie de base, la production mondiale d’un composé repose souvent sur 2 à 3 sites. Cette concentration permet des pratiques de dumping, suivies d’une captation du marché et des savoir-faire. Le cas Vencorex-Wanhua l’illustre : prix prédateurs appliqués par le chinois Wanhua, faillite du concurrent Vencorex, puis rachat ciblé d’une partie de Vencorex par Wanhua. Une fois la concurrence éliminée, les hausses de prix pénalisent l’industrie aval européenne. Cette stratégie est facilitée par le soutien étatique chinois, qui rend possible une élimination méthodique des maillons faibles. Maintenir une production européenne protège donc toute la chaîne industrielle de ce levier de domination.

Le risque géopolitique

La chimie est une infrastructure critique sur laquelle reposent la santé, la défense, l’automobile, l’électronique. Toute dépendance sur l’amont crée un effet de levier sur l’ensemble de l’économie productive. Des précédents existent : restrictions chinoises sur les terres rares, tensions sur les principes actifs pharmaceutiques. Abandonner des segments-clés revient à offrir aux puissances étrangères des leviers géopolitiques sur nos approvisionnements, y compris entre alliés, comme l’ont montré les épisodes de rétention de vaccins ou de matériaux sensibles.

Le risque stratégique

Certains produits chimiques sont irremplaçables pour des applications militaires ou médicales. Leur substitution prend des années, entre qualifications réglementaires et montée en compétence industrielle. La perte d’un site entraîne des ruptures d’approvisionnement, mais aussi une perte de souveraineté technique sur les procédés. Le transfert ou l’extinction de ces savoir-faire accroît notre dépendance dans des secteurs sensibles où la continuité d’accès est non négociable.

Le risque d’irréversibilité

Une chaîne de valeur industrielle ne se réinstalle pas facilement : le tissu de compétences (opérateurs, ingénieurs, laboratoires) ne se reconstitue qu’à long terme, quand il se reconstitue. À cela s’ajoute une irréversibilité causée par l’urbanisme. Le nouveau bâti est fortement limité au voisinage des sites chimiques afin de limiter les risques technologiques. Cette limitation est annulée lors de la fermeture du site et l’urbanisme peut alors reprendre. La reprise d’une activité risquée devient alors impossible dans un voisinage qui s’est développé. La fermeture est irréversible.

Face à cette situation, nous soutenons et approfondissons dans notre mémoire une action de l’État dans deux directions1. Le soutien de l’existant, dont l’arbitrage par les risques nous parait le plus adapté, doit se traduire par l’instauration de barrières douanières face à la Chine. Deuxièmement, pour retrouver de la compétitivité, favoriser l’attractivité et la croissance, il nous faut favoriser les aides à l’investissement et à la R&D.

[1] JOURDAIN A. & MIFFAND H. (2025), Quel avenir pour la chimie française ?, Publication École Mines Paris, septembre,

https://minesparis-psl.hal.science/ENSMP_IE/hal-05250283